Contexte

Phénomènes et conséquences

Il est important de différencier la crue de l’inondation.

Le phénomène de crue est un événement naturel et essentiel pour le bon fonctionnement de la rivière. Il est lié aux précipitations, qui par leur intensité, provoquent le débordement du cours d’eau.

L’inondation est l’une des conséquences de la crue. Elle est associée à la notion de risque et aux dégâts causés sur l’activité humaine car elle impacte les milieux artificialisés.

Etude des crues

Un écoulement est caractérisé par une hauteur d’eau (en m), une vitesse (en m/s) ou un débit (en m3/s). Ce dernier est le volume d’eau (en m3) qui s’écoule en une seconde (s).

Dans le langage commun, pour vulgariser ce débit, on lui octroie des adjectifs tels que fréquent, rare, exceptionnel. Mais cela reste très subjectif et imprécis.

On associe à chaque débit une fréquence d’occurrence. Par exemple, si un débit a un risque sur 100 de survenir durant l’année, on parle de crue centennale.

Il s’agit d’un calcul statistique, ce qui explique qu’il est possible d’avoir deux crues centennales la même année, puis plus aucune pendant 500 ans. Une crue centennale n’a donc pas forcément lieu une fois tous les 100 ans !

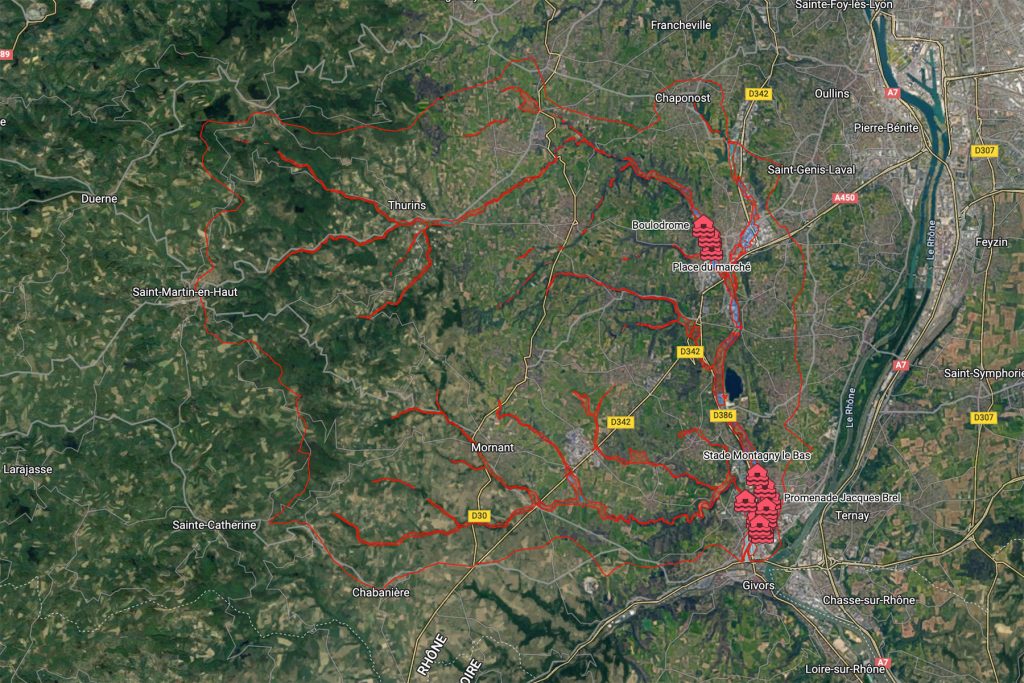

Pour étudier le phénomène de crue, le SMAGGA a installé 3 stations hydrométriques sur le Garon et 1 sur le Mornantet pour mesurer les niveaux d’eau. Ces niveaux peuvent ensuite être convertis en débit.

Historique des crues

Comparée à l’histoire d’une rivière, la mémoire humaine ne permet malheureusement pas de retracer avec précision l’historique des crues du Garon et du Mornantet, son principal affluent.

Néanmoins, des recherches documentaires et l’analyse contemporaine du phénomène permettent de dresser une liste des crues majeures survenues sur les communes situées à l’aval du bassin versant du Garon (Brignais, Montagny, Grigny et Givors) et à l’amont (Thurins).

- 2 décembre 2003. Cette crue contemporaine est gravée dans l’histoire du bassin versant du Garon.

Avec un débit de pointe calculé à 80 m3/seconde à Brignais et 157 m3/seconde à Givors à la confluence du Garon et du Rhône, elle est considérée comme l’événement hydraulique majeur enregistré depuis le début des années 70 sur notre territoire.

Considérée sur le vif un peu trop rapidement comme une crue centennale, celle-ci a dû, après étude du débit rencontré, être ramenée à une crue d’occurrence trentennale.

Le débit d’une crue centennale du Garon est estimé à environ 220 m3/seconde à Givors, soit près de 2,5 fois plus que pour la crue du 2 décembre 2003.

Des repères de crue indiquent, dans les communes concernées, les niveaux d’eau atteints en décembre 2003.

- D’autres crues significatives se sont produites en 1983, 1993, 2005, 2008, 2010 et 2016.

Une étude menée en 2012 par l’entreprise SOGREAH (s’appuyant sur les travaux de messieurs Perrey, ingénieur Ponts et Chaussées du 19ème siècle, et Pardé, hydrologue du 20ème siècle) indique qu’il a existé depuis 1760, 4 à 6 crues plus importantes que celle du 2 décembre 2003 dont notamment celle de 1856 avec une estimation du débit de 270 m3/s mesuré à Givors, et celle de 1840 (débit à Givors supérieur à celui de 1856).

Financement par un PAPI

Qu'est-ce que c'est ?

Le SMAGGA a mis en place une stratégie pour :

- Protéger les personnes et les biens de ce type de phénomène

- Entretenir la mémoire du risque

- Limiter les dommages en cas de crues

Le financement de cette stratégie passe par la mise en place d’un PAPI.

Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) a été signé le 6 février 2020. C’est un outil de contractualisation entre l’État et le SMAGGA. Ce dispositif permet de :

- Financer la stratégie mise en place par le SMAGGA à hauteur de 50 %

- Mettre en œuvre une politique globale de lutte contre les inondations à l’échelle du bassin versant du Garon

Quelles sont les grandes lignes de ce programme ?

- L’amélioration du niveau de protection : contre les inondations en réalisant des ouvrages fonctionnant uniquement en cas de crue en retenant de l’eau dans les zones naturelles et agricoles

- La réalisation de travaux et d’aménagements : permettant de limiter la fréquence des débordements au droit d’habitations et d’entreprises sur le secteur du Merdanson de Chaponost sur la commune de Brignais.

- La mise en place d’actions de sensibilisation : visant à entretenir la mémoire du risque et réduire la vulnérabilité des biens

- La surveillance des cours d’eau : l’alerte et la gestion de crise, la prise en compte du risque inondation dans l’aménagement du territoire (actions menées en lien avec les communes).

Combien ça coûte et qui paye ?

Le programme d’actions a été chiffré à 19 millions d’euros TTC avec une aide de l’Etat de 7,8 millions d’euros obtenue par la contractualisation du PAPI. Ces financements proviennent essentiellement des primes « Catastrophes Naturelles » des contrats d’assurance.

Pour le reste, (plus de 11 millions d’euros), le SMAGGA a sollicité des aides financières complémentaires auprès de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (>lien vers les sites), et a appelé des fonds auprès des communes, communautés de communes et de la Métropole de Lyon dont le territoire se trouve sur le bassin versant du Garon. Les actions seront donc financées grâce à la solidarité de toutes les communes du bassin versant. Les communes bénéficiant de l’effet des ouvrages de protection en financeront néanmoins une part plus importante.

Inondations

Clap de fin pour les travaux sur le Garon à Brignais

Comme espéré, les débits engendrés par les pluies survenues depuis mi-octobre 2023 ont façonné le lit de la rivière. L’alternance de souches et de blocs

Le SMAGGA recrute

Offre d’emploi pour un poste de chargé de mission inondations et aménagement. CONTEXTE Le bassin versant du Garon s’étend sur 206 km², sur 24 communes

Clap de fin pour les travaux sur le Garon à Brignais

Comme espéré, les débits engendrés par les pluies survenues depuis mi-octobre 2023 ont façonné le lit de la rivière. L’alternance de souches et de blocs

Le SMAGGA recrute

Offre d’emploi pour un poste de chargé de mission inondations et aménagement. CONTEXTE Le bassin versant du Garon s’étend sur 206 km², sur 24 communes